欧非风情交融深度全景之旅

2025-04-02 16:25:10 · chineseheadlinenews.com · 来源: 远足拾光者

序幕:被台风改写的行程(Prologue: The Typhoon That Rewrote My Itinerary)2025年1月15日,上海浦东机场的电子屏被台风警报染成血红。

我攥着飞往卡萨布兰卡的机票,背包里塞着防沙面罩和四季衣物----这趟“摩洛哥-西班牙-葡萄牙”50天深度游,本是为追逐地中海阳光而生,却未料首站就撞上北非百年一遇的沙尘暴与南欧寒潮的夹击。

当广播宣布航班取消时,我在航站楼落地窗前凝望灰蒙蒙的天际,突然意识到:这不是旅行计划的中断,而是一场生存挑战的开幕。

第一幕:撒哈拉的生存课(Act I: Survival Lessons in the Sahara)

改签后的航班在卡萨布兰卡暴雨中降落。

原定的沙漠星空露营被临时替换成马拉喀什避难所----这座“红城”的土墙在雨中流淌着赭石色的泪。我在德吉玛广场的咖啡馆里,看着摊贩们用柏柏尔语咒骂着反常天气,薄荷茶的热气与潮湿的皮革味在鼻腔交战。

向导阿卜杜勒递来一杯苦艾酒色的浓咖啡:“撒哈拉在发脾气,但沙漠的子民懂得与风暴共舞。”三天后,我们顶着时速80公里的沙尘暴闯入梅尔祖卡。能见度不足5米的昏黄世界里,驼铃成了唯一的导航仪。我的面罩内侧结满盐霜,睫毛沾满细沙,却在某个沙丘背面撞见奇迹:三顶贝都因帐篷像金色海洋中的孤岛,老妇人用融化的骆驼奶酪涂抹我被风沙割裂的手背。那夜,沙丘在月光下泛起银鳞,柏柏尔人用烧焦的枣木在地上画出星图:“沙漠教我们,最美的风景常藏在最狼狈的时刻。”

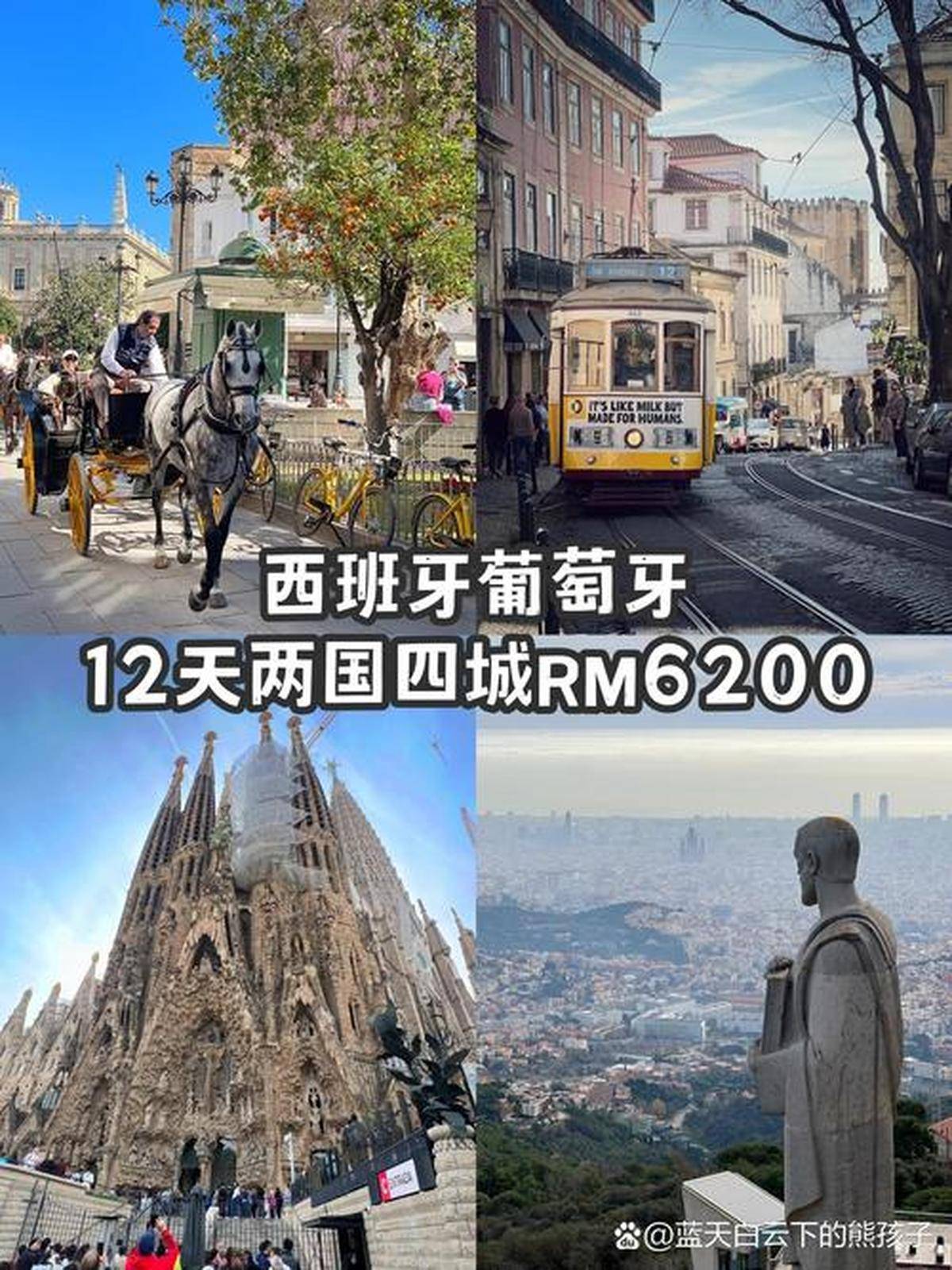

第二幕:冰火伊比利亚(Act II: The Icy-Flames of Iberia)2月初的安达卢西亚山区,暴雪将龙达新桥冻成水晶雕塑。我在零下15度的斗牛场废墟里跺着脚,看当地人在结冰的广场上跳弗拉明戈----钉鞋与冰面撞击出金属质感的节奏,吉卜赛歌者嘶哑的嗓音切开寒雾,仿佛在用肉身对抗自然的暴戾。当热红酒滑过喉管的瞬间,我突然理解西班牙人的悖论:越是极端的天气,越要迸发极致的热情。里斯本的春日则上演着气候的荒诞剧。前一小时还在罗卡角的狂风中紧握“陆止于此”石碑,转眼间大西洋的暖流就让辛特拉森林蒸腾起热带雨林般的雾气。

我的登山靴在湿滑的摩尔人城堡石阶上打滑,手掌蹭过苔藓覆盖的城墙时,指尖传来八百年前北非工匠的温度。葡萄牙导游佩德罗指着突然放晴的天空大笑:“这里的气候就像法多音乐,永远在哀伤与欢愉间即兴变奏。”

第三幕:感官风暴五重奏(Act III: Symphony of the Senses)嗅觉:非斯染坊的鸽子粪与薄荷叶的碰撞。两千个陶缸蒸腾的刺鼻氨气中,染工将一匹靛蓝布料甩开时,空气突然迸发新鲜草木的清香----那是屋顶晾晒的摩洛哥茴香正被阳光炙烤。听觉:格拉纳达阿尔罕布拉宫的雨夜。水渠中的潺潺声与阿拉伯花纹上的雨滴敲击声,竟与八百年前纳斯瑞德王朝的宫廷乐师弹奏的乌德琴谱产生奇妙共振。味觉:波尔图酒窖的味觉反转。当杜罗河畔的寒风钻进时,那口40年茶色波特酒的灼热感,竟在喉间化作无花果干的绵甜----像苦难尽头突然尝到温柔的隐喻。触觉:丹吉尔海峡渡轮上的矛盾触感。左手扶着被大西洋水雾沁透的栏杆,右肩却沐浴着从非洲大陆扑来的干燥暖风,皮肤在两种文明的撕扯间颤栗。视觉:舍夫沙万的蓝。不是天空的湛蓝,不是地中海的钴蓝,而是无数代犹太难民将恐惧与希望研磨成的靛蓝,在正午阳光下燃烧成超现实主义的诗篇。

第四幕:四季假面的狂欢(Act IV: Masquerade of the Four Seasons)在托莱多古城,我经历了24小时内的四季轮回:晨(春):薄雾中的塔霍河泛起新绿,杏仁花的甜香与12世纪犹太教堂的石雕共舞。

午(夏):40℃高温让哥特式拱廊投下般的阴影,圣多美教堂的《奥尔加斯伯爵葬礼》画作上,汗珠在画中天堂与地狱的交界处闪烁。暮(秋):突如其来的雷雨将千年石板路泡成镜面,反照着闪电中忽明忽暗的圣胡安皇家修道院尖顶。夜(冬):寒流裹挟着雪粒钻进15世纪客栈的壁炉,我在《堂吉诃德》初版书的羊皮纸气息里,听见塞万提斯笔下骑士与风车搏斗的呼啸。

终章:暴雪中的反转结局(Finale: The Twist in the Blizzard)旅程尾声的庇里牛斯山徒步,GPS在暴风雪中失灵。当体温开始流失时,巴斯克牧羊人胡安如同神迹般现身,他的牧羊杖上系着褪色的葡萄牙圣徒勋章和摩洛哥护身符。

“跟我来,”他眨着冰川色的眼睛,“我的木屋里有三块大陆的故事。”在松木燃烧的噼啪声中,这个会说七种语言的老者,用柏柏尔人的薄荷茶、西班牙的雪利酒、葡萄牙的鳕鱼干,拼凑出地中海千年迁徙史。黎明破冰时分,他指着窗外突然放晴的山谷:“你看,极端天气是地球的呼吸----它打乱你的计划,只为让你听见更古老的节拍。”

后记:永恒的未完成式(Epilogue: The Eternal Present Progressive)此刻坐在里斯本28号电车上,我膝盖上摊开的笔记本里夹着:撒哈拉的沙粒(仍在袜子里)龙达的雪水(在保温杯底结晶成盐)非斯的染剂(在拇指指甲留下蓝印)电车摇摇晃晃驶过特茹河畔,某个瞬间,我似乎看见达伽马的幽灵舰队正从纪念碑旁启航,而北非的沙尘乘着焚风掠过桅杆。这趟被极端天气重塑的旅程教会我:真正的风景不在攻略的标记点,而在计划崩塌时,从文明裂缝中绽放的、带着盐渍与酒香的人性之光。