晚清书坛一代碑学大师 何绍基自成一家

2025-04-04 02:28:34 · chineseheadlinenews.com · 来源: 看中国

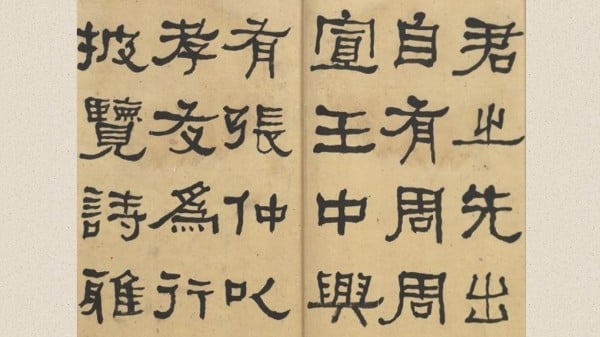

何绍基是晚清著名书法家、画家、诗人。图为何绍基〈临张迁碑〉。

何绍基(1799~1873年),湖南道州(今道县)人,通经史、工诗文、喜绘画、擅书法、精率算。晚清著名书法家、画家、诗人。字子贞,号东洲居士,晚号蝯叟,一作猿臂翁。因自创书法执笔方式“回腕法”,悬肘如开劲弩,故取西汉“飞将军”李广猿臂弯弓之义。

家学渊源 书法杰出

何绍基出生书香世家,家学渊源。父亲何凌汉学识广博,进士及第出身,官至户部尚书。何凌汉教子有方,四个儿子——何绍基、何绍业、何绍祺、何绍京,都是杰出的人才,尤其书法方面,皆名重一时,时人誉为“何氏四杰”。

何绍基早年是阮元、程恩泽的得意门生,很受器重。于道光十五年(1835年)考中乡试第一(解元),隔年又考中殿试,获第二甲赐进士出身,被选为庶吉士。任翰林院编修、文渊阁校理和武英殿篆修、学政等职。咸丰二年(1852年),何绍基任四川学政时,因言事降调。遂远离官场,至各地游历,专注于书法创作。曾主讲济南泺源书院、长沙城南书院等书院。

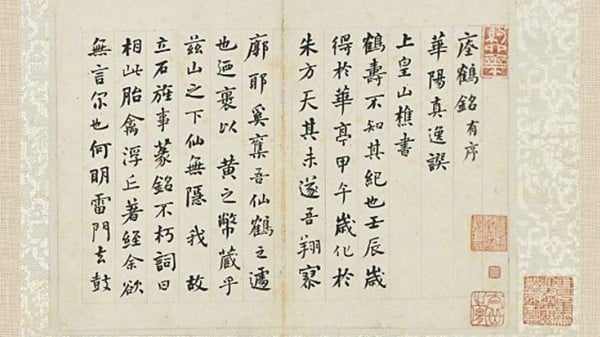

何绍基学书勤奋,遍临诸体,自成一家。图为何绍基小楷。

遍临诸体 自成一家

何绍基的书法早期学颜真卿,上追秦汉篆隶,又博习南北朝书法,致力于八分书和隶书,深研汉魏名刻。他遍临诸体,自成一家。楷书取颜体的宽博,掺以北碑和欧阳询、欧阳通险峻茂密之书风;篆书带有隶意和行草的笔势;行草书亦融篆书、隶笔于其中,独具面貌。自言:“余学书四十余年,溯源篆分。楷法则由北朝求篆分入真楷之绪。”

何绍基的书法“无一笔不从横平竖直中来”。小楷兼取晋代书法的传统,以〈黄庭内景玉经册〉为精心之代表作,一丝不苟,精妙遒美。清代杨翰题跋赞誉:“溯源篆隶,入神化境,此册书〈黄庭〉,圆劲清浑,仍从琅琊上掩山阴,数千年书法于斯一振。如此小字,人间不能有第二本。”

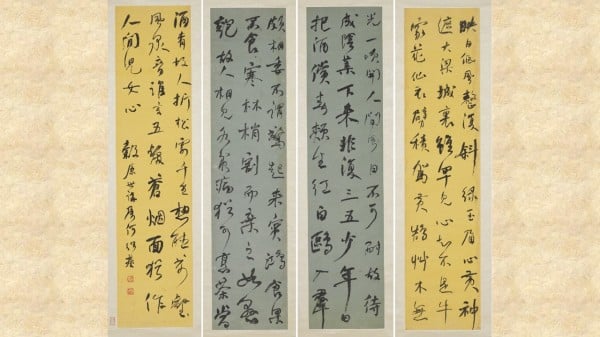

《清稗类钞》评:“道州何子贞太史绍基工书,早年仿北魏,得〈玄女碑〉,宝之,故以名其室。通籍后,始学鲁公(颜真卿),悬腕作藏锋书,日课五百字,大如碗。横及篆隶,晚更好摹率更(欧阳询)。”何绍基学书勤奋的态度,从“日课五百字”可见一斑。传世作品有〈行书轴〉、〈鲁竣碑卷〉、〈杜甫咏马诗〉、〈七言诗四条屏〉等。

何绍基是继邓石如、伊秉绶之后,晚清书坛一代碑学大师。图为何绍基〈行书四屏〉。(以上图片来源皆为国立故宫博物院)

清代书法的发展分为两个不同时期。清初帖学兴盛,中期金石学大兴,咸丰、同治年间以后,碑学随之兴起。何绍基正处于此书法变革的时代,书法界弥漫着抑帖尊碑、重北轻南的风气。但他一方面法唐学颜,一方面又推崇碑学,加上也钻研治印、绘画方面,且在篆书上取法更高古,临摹饼不下二十种金文。遂能融合各体,另辟蹊径,用笔苍劲婉遒,笔墨古厚朴拙,具金石气,成为继邓石如、伊秉绶之后,晚清书坛一代碑学大师。

千金难买 勤俭持家

据说,何绍基官授四川学政时,某日正在书院授课。忽然接到家乡来信,夫人说女儿婚期已定,需要他寄些银两购置嫁妆。何绍基思考再三,只寄了一个密封的礼品小木盒,上书“千金难买”四字。并附上一封简讯,说是里面所装的物品,能让小夫妻一世享用,不致穷困。

结婚当天,送走宾客后,新郎回到房间。他非常好奇的打开岳父大人赠送的小木盒,里面竟然只有一张书写“勤俭”二字的条幅。大失所望的新郎,打算把这幅字拿到书画铺去卖,换些银两回来花用。

新娘见状,笑着对新婚丈夫说:“我父亲的墨迹可是能卖不少钱的,但是一年半载总会用光。如果我们按照老人家的教诲去做,就能一辈子过着幸福美满的日子了。”新郎连连称是,于是,将丈人的赠字挂于中堂。小俩口从此节俭治家,日子也过得越来越好了。