为何大宋几十年灭不掉西夏?

2025-04-19 04:25:13 · chineseheadlinenews.com · 来源: 冷兵器研究所

比起辽国和金国这两个“大宋老冤家”来,地处西北的西夏,无论人口还是疆域,都只能算是个“小柄”。但北宋与这个“小柄”的战争,从宋仁宗年间爆发,至靖康之难前夜结束,持续近八十年。

为了彻底打败这个顽敌,北宋在每次战争中都调集重兵,常年在西北部署最精锐的西军,在历次“伐夏”战役中都投入巨量军事资源,却也只能保持战略相持,常年靠岁币换和平,直至北宋在靖康之耻中灭亡,半壁山河沦陷……

如此景象,也令许多历史爱好者大惑不解:要知道,北宋虽然被称为“弱宋”,却毕竟拥有着中世纪全球登峰造极的冷兵器科技,更有着极其雄厚的经济实力。

而西夏呢?人口经济都处于严重劣势,在很多古装剧里,还被塑造成极其落后的“游牧民族”。为什么北宋拼了全力,却始终奈何不了这个“小柄”呢?

其实,比起浩瀚史册来,在大名鼎鼎的敦煌壁画里,有两幅诞生于西夏年间的画作,恰恰为我们揭开了这场战争的另一面真相。

▲西夏壁画

西夏开国之后,就把敦煌地区纳入了自己治下。作为中国古代美术史重要瑰宝的敦煌壁画,也因此进入了一个重要时代。特别是在临近敦煌莫高窟的安西榆林窟里,有着许多令后人惊艳的西夏壁画。

这些壁画不但承袭了唐宋年间的中国线描技法,绘制十分精美。而且题材也十分丰富,虽然大多以宗教题材为主,却也有许多世俗生活题材的作品。仿佛近千年前的老照片一般,为我们全境呈现西夏生活,其中的两幅,更能让许多人,重新认识宋夏战争。

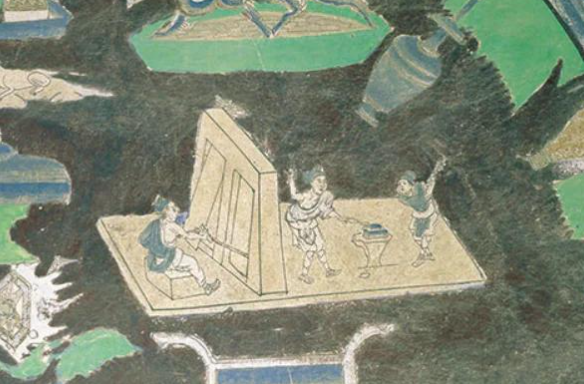

第一幅,就是位于安西榆林窟第三窟东壁的《锻铁图》。

这是一幅令后世无数中外工业史专家们吃惊的壁画,画面上赫然立着的,是一个高大的立柜式风箱,在风箱一侧,有位工人在用力拉动着风箱。在另一侧,两个工匠正在用大铁锤用力捶打铁块。这幅生动的图画,就是对西夏铁器生产的真实还原。

而放在中国古代冶铁史上,这幅画也有着重要意义。尤其是画面中的立式风箱,这是中国古代冶铁技术的重大突破。

唐宋时期,中国的冶铁工业,还主要以韦囊鼓风为主。但这种新颖的立式风箱,学名为竖式双扇风箱,欧美学者则将其称为“楔形鼓风器”。它只需要一个工匠,就可以推拉互用,将风连续吹入锻炉,大幅度提高炉温,快速出产大量钢铁。

现代学者普遍认为,这种风箱,就是当代电动鼓风机的前身。而在北宋年间,这座风箱,更站在了11世纪全球冶铁科技的顶端。

甚至,在中国古代典籍里,有关竖式双扇风箱的记载,最早只能追溯到元代。直到这幅《锻铁图》的重见天日,才把它的出现时间,又向前推了至少二百年——宋代全球最顶级的冶铁科技,掌握在西夏人手中。

▲西夏文官

而在那个冷兵器时代,对于任何一个文明来说,冶铁科技就是军队强大的基石:波澜壮阔的汉匈战争里,汉朝正是通过突飞猛进的炒钢技术,为汉军装备了强大盔甲战刀,建立了汉军对匈奴“一汉当五胡”的优势。

即使在进入了冷热兵器混合时代的明清战争里,初创时期的清王朝(后金)也正是通过强大的冶铁业,为八旗精锐提供了精良甲胄。以至于明末科学家徐光启,都哀叹明清(后金)军队在铁器盔甲方面的巨大差距:“是总镇监督尚无精良甲胄,况士卒乎?”

而在宋夏战争时期,这一幅《锻铁图》,足以帮助很多历史爱好者,看懂北宋文武大臣们对西夏军工业的惊叹:在宋夏战争的近八十年里,西夏的军队,一直以甲胄兵器精良著称。

比如西夏士兵的盔甲,就被北宋大臣形妊酞“坚滑光莹,非劲弩可入”。

夏军队配备的刀剑强弩等冷兵器,也同样以杀伤力强大著称。西夏刀剑甚至是宋元时代的珍品兵器。现代学者在分析过西夏出土兵器文武后也认为,西夏的兵器生产技术“领先于同时期的宋辽等国”。

▲西夏武士

这样一支以高精尖装备武装起来的军队,无疑是同时期东亚战场上的劲旅。

但很多人对此也有不同意见,即使西夏军工技术如此强大,可它从体量说,也只是一个“小柄”。农业生产差距极大,支撑战争的能力自然有限。但榆林窟东壁南侧的另一幅画,却颠覆了这一固有观念:犁耕图。

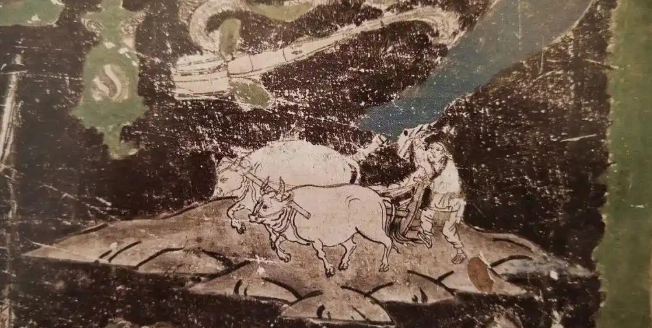

如果说《锻铁图》展示了西夏遥遥领先的冶铁科技,那么《犁耕图》则再现了西夏这个“小柄”农业生产的场景:

画面上耕作的一位西夏农民,用双牛架横杆,横杆连接犁辕,一手扶犁一手持鞭,进行农业劳动。这就是与当时北宋农业发达地区十分相似的一种劳作方式:二牛抬杠式。

在很多人看来,这只是一幅寻常的古代农业劳作场景。但放在同时期的世界上,却有不一般的意义。古代中国在农业生产率上,长期遥遥领先世界。“二牛抬杠式”就是一种当时先进的耕作方式。

中国人用“二牛抬杠式”能完成的农业产量,同时期的欧洲人,至少需要八到十头牛才能追近。而看似“地少”“贫穷”的西夏,也同样掌握了这一技术。

与此同时,发达的冶铁业,也为西夏提供了大量农具,在榆林窟的壁画里,就描绘了大量农业生产器具,形制与出土文物无二。可以说,无论耕作技术还是农业科技,西夏都是当时顶级水平。

而这一条,放在中国古代战场上,也是非常重要。要知道,宋朝以前,中原王朝面对的北方对手,比如汉代的匈奴和唐代的突厥,都是生产力极低的游牧政权,有时一场天灾,就能摧毁其战争潜力。

但对于西夏来说,这并不是问题。宋徽宗年间时,西夏就曾遭到空前的天灾,其治下的瓜州、肃州等地几乎绝收,但西夏很快就通过调拨粮食,顺利控制了灾情。

凭着强大的农业生产技术,西夏王朝拥有发达地农业和雄厚地粮食储备。比如西夏的“老朋友”,北宋名臣范仲淹与庞籍,都曾高度赞誉过西夏的农业生产成就。特别是西夏治下的河套与河西走廊地区,当时都是以农业富庶著称。

甚至在西夏灭亡四百多年后,明末地理学家顾祖禹,依然把强大的农业,作为西夏“坚挺”的原因:“故能以其物力侵扰中原,大为宋患”。

在榆林窟里,像上面两幅图那样反映西夏生活的壁画很多,比如《山中行商》和《商旅图》,反映了西夏在丝绸之路上繁荣地贸易,《舂米图》则记录了西夏强大地粮食加工业。

还有见证了西夏酿酒工业的《酿酒图》,有英国学者认为,《酿酒图》证明了中国古代最早的蒸馏酒技术。虽然这类说法有争议,但没有争议的事实是:地图上看似“较小”的西夏,非但不是孱弱小柄,相反却是一个有着完备产业体系与顶级军事科技的强硬政权。

这样一个强大的对手,“折腾”了北宋八十年,其实丝毫不意外。而强大工业对于国家发展的意义,近千年前的西夏,就留给了现代人,依然不过时的启示。