富二代枪杀耶鲁学霸,被捕时露诡异微笑

2025-04-27 18:25:19 · chineseheadlinenews.com · 来源: 英伦大叔

那是一个普通的夜晚,2021年1月30日。

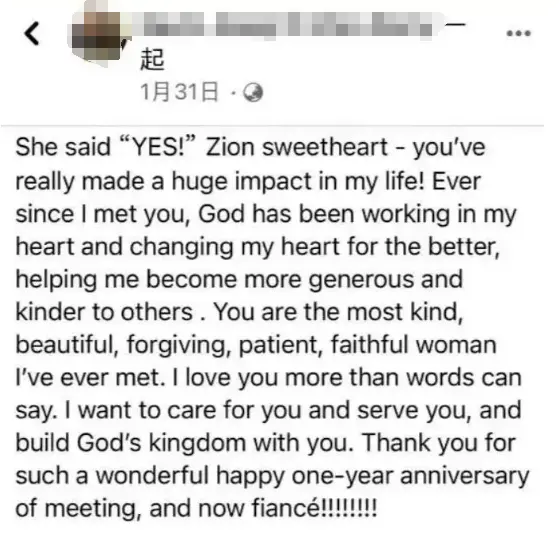

耶鲁大学博士生锡安·佩里更新了她的Facebook状态,配图是一张幸福合影。她挽着男友蒋凯文,配文简单而甜蜜:“订婚了。”

点赞、祝福、表情雨瞬间刷屏。可在这片喜悦之中,隐藏着一个阴影——一个熟悉她生活的人、曾在她朋友圈里频繁互动的男人,看到了这条动态。他的指尖停在“点赞”按钮上,迟迟没有落下。那一刻,他眼神空洞,脑海里仿佛有什么东西突然断裂。

他就是潘勤轩(音),32岁,麻省理工学院电子工程与计算机科学专业的博士生。

他与佩里早在2019年相识,因同校的缘故有过不少交流。那时的他或许怀抱某种期待,但佩里并未察觉。

她的订婚,成了他崩溃的引信。

1、一辆被盗的SUV,一场蓄谋已久的“偶遇”

2021年2月6日,深夜。在马萨诸塞州波士顿(专题)郊外的曼斯菲尔德镇,一家车行报警称,一辆深蓝色GMC SUV被盗走。没有人知道,这辆车此刻正向南飞驰,驶往康涅狄格州纽黑文市,耶鲁大学所在地。

而方向盘后,坐着的正是潘勤轩。

他没有回头,也没有犹豫。他心里清楚,此行的目标——是蒋凯文。一路上,他几乎没有休息,仿佛在执行某种仪式。车后座躺着一个袋子,里面装着一把鲁格半自动手枪、七个弹夹,以及几盒子弹。他不是来吓唬谁的,他是来结束某种“困扰”的。

同一时间,佩里和蒋凯文在她的公寓里度过了悠闲的一天。他们去了冰钓,看着结冰湖面上的微光发笑,谈起婚礼的细节,未来的计划。

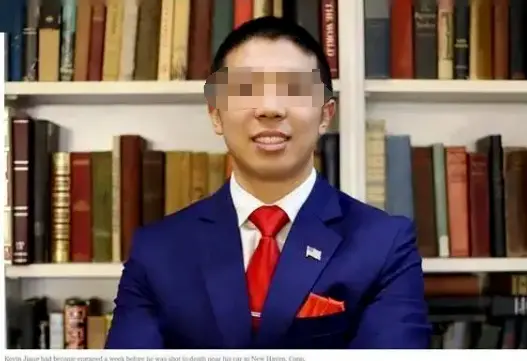

蒋凯文是个再普通不过的好人:耐心,温和,有着一股恬淡的理科生气质。那天晚上,他做了饭,还顺手洗了碗。8点刚过,他说要回宿舍,走前亲了她一下。他不知道,自己已经被锁定。

他刚开出几条街,一辆SUV突然从后方猛撞上来。他急刹车,下车查看损伤,却没想到迎面而来的不是解释,而是枪口。“砰!砰!砰——”连续八声枪响划破夜空。

至少三颗子弹击中了他的脸部,他连逃跑都来不及,倒在街头。枪手没有一句话,没有犹豫,回到车里,驾车消失在夜色中。

邻居听到枪声后赶紧拨打了911,但枪手早已逃远。

案发约半小时后,8公里外的北黑文镇,一家废品回收站报警:一辆车卡在铁轨上,司机无法动弹。警察赶到,发现那是一辆蓝色SUV——正是几小时前被盗的那辆。

车里坐着潘勤轩,一顶灰色针织帽扣在他头上,上面印着“MetroPCS”的标志。他看起来平静得过分,向警察解释说自己迷路了,想找回波士顿的路。警方检查了车牌,是失踪登记状态,但他们并未意识这辆车就是凶手驾驶的,于是他们把他放走了。

是的,警察竟然把他放走了。他们甚至帮他叫了拖车,还送他去附近一家汽车旅馆。而另一边,蒋凯文的尸体还躺在马路边,警方尚未锁定任何嫌疑人。

第二天清晨,一家快餐店的员工打电话报警:垃圾桶附近发现了一个可疑的袋子。警方赶来,发现了手枪、弹夹、子弹,还有那顶“MetroPCS”的灰色针织帽。是的——正是潘勤轩昨晚戴的那一顶。

这一次,警察终于醒悟:他们昨晚见过这顶帽子,也见过那个男人。

一个名字迅速浮上嫌疑人名单,逮捕令于2月26日签发。

不过,在接下来的日子里,潘勤轩像蒸发了一样消失。手机卡换了好几次,社交账号全部注销。

他穿着不同的衣服,用不同的名字,在阿拉巴马州租下一间安静的小鲍寓。邻居描述他“非常有礼貌”、“不太说话,总是一个人”。可即便他掩饰得再好,也永远无法抹去那晚留下的痕迹。

警方逐步追踪他的银行记录、GPS行踪、社交关联,拼出他逃亡的路径。三个月后,他们找到了他。

抓捕那天,他没有反抗,没有表情。就像早已知道这一天迟早会来。

2、法律不是完美,但终将抵达正义

被押回康涅狄格后,潘始终否认自己的罪行:否认盗车,否认跟踪,否认开枪。他的律师不断为他争取,案件进展一度陷入僵局。

就在2025年4月中旬,审判开始前,他依然沉默——但法律已经不再沉默。2021年2月,逮捕令一经签发,潘勤轩被列为“一级谋杀”嫌疑人,联邦执法机构迅速介入。

逮捕归案后,他被正式指控:

? 一级谋杀(Murder in the First Degree)

? 持武器犯罪(Criminal Possession of a Firearm)

? 机动车盗窃(Motor Vehicle Theft)

? 干扰证据(Tampering with Physical Evidence)

? 以及逃避逮捕等附加指控

根据康涅狄格州刑法规定,一级谋杀罪在定罪后,最高可判终身监禁,不得假释。但在检察官与其律师达成的认罪协议(plea deal)下,潘勤轩认罪换取一个相对固定的刑期:35年监禁,不得减刑。

这个决定引发了部分公众的不满。一些耶鲁学生和纽黑文社区居民认为,这样的量刑不足以匹配案件的残酷程度,尤其是在嫌疑人精心策划、冷血执行并长期逃避追责的背景下。

但检察官小约翰·多伊尔(John Doyle Jr.)在记者会上表示:“这起案件的证据链极其复杂,涵盖多州执法协作和大量技术取证。为确保判决确凿、避免因证据技术性问题引发上诉,我们选择与被告方达成认罪协议。我们相信这既是为受害人家属带来确凿正义,也是司法效率的体现。”

法庭上的他,像个空壳认罪听证会当天,庭审气氛异常压抑。佩里的家人坐在后排,她母亲低着头,没有看向被告席。而蒋凯文的父母则紧握彼此的手,在翻译的协助下,努力听清每一个细节。他们没有流泪,只是死死盯着那个穿着灰色囚衣的男人。

潘勤轩低着头,语速缓慢地回答了法官的问题:“我承认,在2021年2月6日,因我个人的原因,我持枪杀害了蒋凯文。”

没有解释,没有忏悔。他不是在诉说罪行,更像是把一段剧本完成。

法官确认他自愿放弃审判权、选择直接认罪,并告知认罪将不可上诉。接着,审判推迟至2025年4月25日宣判。此时的他,不再是那个天赋异禀的MIT博士生,只是一个等待命运裁定的囚犯。

法律的脚步缓慢、复杂,甚至让人恼火。但它最动人的地方在于——再狡猾的凶手,也躲不过它的笼罩;再沉重的真相,也终会被揭开。

潘勤轩的认罪,不仅是一起命案的终点,也是对一个公共质疑的回应。在长达两年的审前程序中,无数人批评警方“失误放走嫌疑人”的行为,指责检方迟迟未能起诉。但最终,法律以一种不动声色的方式完成了它的职责。

这是一场悲剧,但它不是一时之气的爆发。它从一个病态执念开始,从一个不愿放手的心理阴影延伸成谋杀的深渊。法庭或许无法治愈佩里与蒋凯文家人心中的裂口,但它至少给了这个故事一个清晰、坚定的句点。

潘勤轩,曾是“别人家的孩子”,但往后都将在铁栏之后沉思自己的选择。所以他到底为什么要杀人——嫉妒?控制欲?不甘心?

心理专家指出,这类“熟人型犯罪”中,最可怕的往往不是愤怒本身,而是背后的“执念”:他们不接受关系结束,也不接受他人拥有。

“你不属于我?那你就不属于任何人。”这不是爱,这是控制,是扭曲的自恋。

而佩里,她只是更新了自己的生活,像普通人一样表达快乐,却无意间踩中了某人心底的一颗地雷。那颗地雷,藏了太久,终于爆炸。

而我们,也许该重新思考:在“爱而不得”之下,真正需要控制的,不是对方,而是我们自己。